解放前,各革命根据地的货币不统一,如何产生第一套统一的人民币

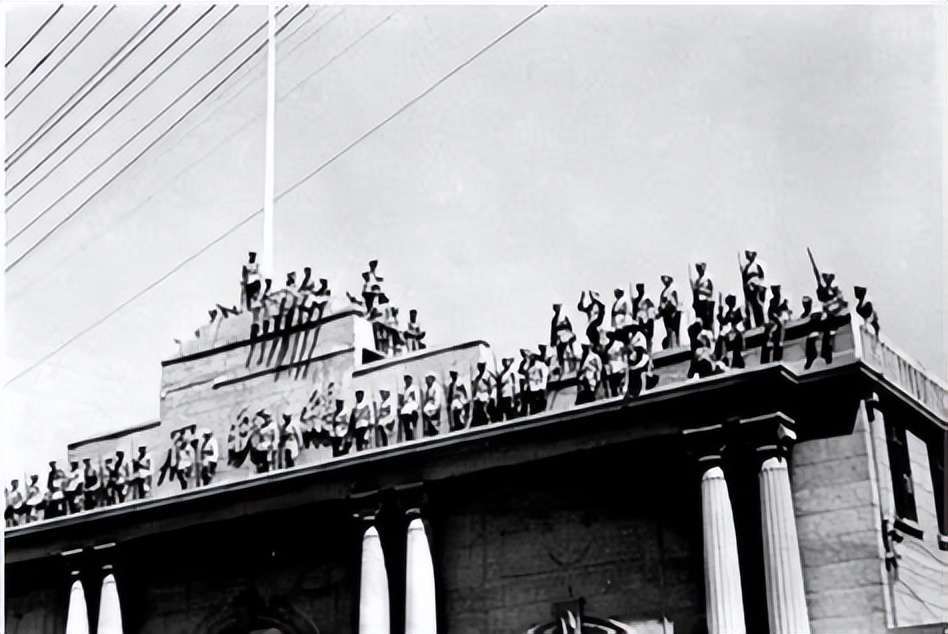

在中国解放战争期间,除了战场上解放军烈士们英勇牺牲外,背后还有一场看不见的金融战争。正如董必武在筹备第一套人民币时所说:“明天就把中国人民银行的牌子挂出去”,这句话标志着货币统一的关键时刻的到来。

当时,由于国共内战和日本侵略的影响,各个革命根据地的经济条件十分艰难,货币的印制条件更是困顿。为了维持地方经济和解决交易问题,许多根据地不得不自行印制货币。然而,这些地方货币之间的兑换存在很大的难度,不同地区的货币价值差异大,面值不统一,导致了流通不畅。这一切使得全国范围内的资源调配和物资运输遭遇巨大困难,统一的货币体系变得迫在眉睫。

在这些地区,货币的兑换问题尤其严重。有的地方货币在其他区域根本无法使用,甚至有些货币的面额较小,兑换时需要大量纸币堆积,造成了极大的不便。更糟糕的是,金圆券的流通对中国经济造成了严重影响。由于国民党政府滥发金圆券,物价飞涨,百姓生活困苦。刚发的工资往往还没用几天,就因物价上涨变得一文不值,金圆券也在短短不到一年的时间里迅速崩溃,彻底退出历史舞台。

而国民党政府通过军事手段企图管理经济,却无力回天。仅南京一地,数十家商铺就曾被抢掠。随着金圆券的崩溃,它与银元的兑换比例也从最初的几百比一,变成了后来的几十万比一,甚至有地方达到了15亿金圆券换一个银元的荒谬比例。这一切充分反映了国民党政府的腐败与失控,也引发了人民的不满,尤其是在广大农村,很多人已经拒绝使用金圆券,甚至回到物物交换的时代。

在这样的背景下,董必武和刘少奇等革命领导人认为,发行统一的货币已经刻不容缓。《人民日报》曾评论道:“人民银行新钞的发行,正是为了支撑解放军向国民党控制区发起战略大进军的需要。”

展开全文

1947年5月,中共华北财经办事处在河北邯郸召开了重要会议,明确提出了统一货币的方针和政策。会议后,华北、西北和华东三个解放区的货币统一工作也开始逐步推进。这一过程的核心任务是建立一个全国性的货币体系,解决长期以来由于国民党封锁和金融控制所造成的货币混乱问题。

随着金圆券的崩溃和解放军进入战略决战阶段,人民币的发行终于步入了关键时期。各个解放区在货币统一方面的前期准备工作渐渐展开,首先确立了统一的货币单位——人民币,并在各解放区间建立了统一的支付和结算机制,促进了物资的流通。

然而,货币统一的过程中也面临着不少困难。由于不同解放区的经济状况差异较大,货币价值差距明显,货币调节和流通都需要时间与精力。此外,解放区之间的交通、贸易差异也对货币的流通造成了影响,但这并未阻止货币统一进程的推进。

第一套人民币的发行不仅解决了国内货币的混乱问题,也为新中国的经济建设提供了重要的货币基础。由于这套人民币并非完全由中央统一印制,而是由多个地方同步发行,因此它的设计风格具有很强的地域特色。人民币正面大多展示了新社会建设的场景,充满了生活气息,给人一种亲切感。当时的老百姓看到这套人民币后,纷纷高兴地说:“快了,快了,全国快解放了!”

人民币发行后,国家高度重视,党组织和宣传部门也做了大量宣传,解答了民众的关切问题。董必武亲自为人民币做了解读,并强调:“我们不仅在军事上打倒了国民党反动派,也在政治上打倒了国民党反动派,更是在经济上打倒了国民党反动派。”

人民币的成功发行,为中国的经济复兴奠定了基础,并解决了长期困扰人民的货币混乱问题。随着经济的持续发展,人民币也经历了多次更新换代,第二、第三、第四和第五套人民币相继发行,每一次的设计和图案都反映了当时中国的社会和文化背景。

如今,人民币已经成为全球重要的货币之一,在国际贸易和金融领域的作用日益突出,人民币国际化的进程也在不断加速。作为新中国的象征和经济建设的重要基石,第一套人民币不仅具有深远的历史意义,也成为世界钱币收藏爱好者的珍贵藏品。

评论